“山”路变迁,走出黄山交通的“道路自信”

今年是中华人民共和国成立75周年,也是黄山公路走过的第95年。黄山是一个“八分山水一分田,一分道路和庄园”的山区,复杂的地形条件曾一度导致人们出行交流不便、经济发展受限,对修路架桥的重视也就深深刻在了山区人民的骨子里,成为推动公路事业代代传承、接续发展的源源动力。而今,一条条现代化的公路纵横交错,形成了四通八达的公路网络,既联通了黄山的山、水、城、乡,也畅通了发展和机遇。

纵横交错的黄山公路网

“山”路难行→一“路”繁华

开门见山,出门翻山。没通公路之前,当时的徽州人要想走出大山,要么走水路,要么就翻山越岭走山路,山路难行,刻骨铭心。民国18年(1929年),歙县至休宁45公里公路建成,黄山有了第一条公路。95年间,黄山公路总里程从20世纪30年代末期的450.8公里增长至2023年底的7768公里,按行政等级,省级及以上公路2041.536公里,按技术等级,二级及以上公路1088.5公里,全市公路交通发生巨大变化,公路密度和质量都实现跨越式提升。

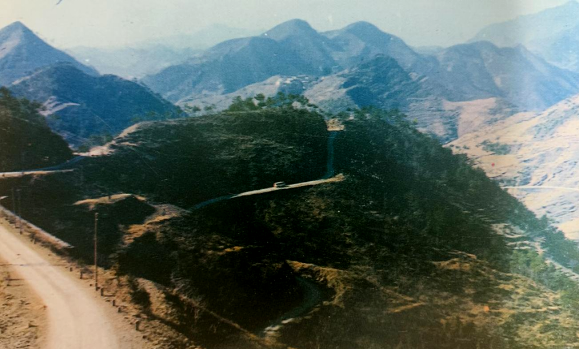

20世纪60年代的徽杭公路黄山段

2024年的徽杭公路黄山段(S349线)

近百年来,黄山公路经历了从泥结碎石路、渣油路到水泥混凝土路、沥青路的世纪变迁。最早建成的泥结碎石路(俗称砂石路),标准低、质量差、易损坏,属于低等级公路,一年四季不是晴天一身灰,就是雨天一身泥,还经常因为强降雨洪灾等原因不能通行。随着社会发展,黄山交通公路部门陆续对泥结碎石路进行改建升级,至2002年10月S218线黄山境内最后一段泥结碎石路被改成沥青路,黄山普通国省公路彻底消除了泥结碎石路。

20世纪80年代屯(溪)景(德镇)黄山段渣油路

2024年的屯(溪)景(德镇)黄山段(G237线)

1964年,芜(湖)屯(溪)路屯溪市区4.8公里路段试铺渣油表处路面成功,黄山公路开始进入渣油路时代。但由于渣油品质差,且多是在泥结碎石路面上直接铺筑,渣油路很容易就出现坑槽、拥包、沉陷、泛油等病害。90年代以后,随着沥青逐步替代渣油,各方面更为优质的沥青路逐步并最终完全取代渣油路。

同样是在90年代,黄山交通公路部门于1990年首次将G205线屯溪过境路段的泥结碎石路改建为水泥混凝土路面,自此进入沥青路和水泥混凝土路并驾发展阶段。水泥混凝土路虽然有抗灾毁能力强等优点,但随着黄山国际旅游城市建设和民众出行对公路的要求越来越高,自2006年起,黄山交通公路部门开始通过“白改黑”逐步将水泥混凝土路面改建成沥青混凝土路面。截至2023年底,全市普通国省干线公路还有水泥混凝土路面232.6公里,主要集中在一些集镇路段。

20世纪80年代的牛头口桥

2024年的牛头口桥 成林/摄

一路走来,黄山交通公路部门全力推进普通国省道建设,在注重优化路网结构、改善路况水平的同时,也注重美化路域环境,提升服务品质,打造美丽公路,世界遗产和皖浙1号旅游风景道入选全省首批旅游风景道,畅游环太平湖旅游风景道入选2024年度全国交旅融合创新项目,黄山市G530线碧阳至焦村公路入选安徽省十大最美普通国省干线公路。从山路难行,到一路繁华,黄山公路正从量的跨越迈向质的全面提升。

人工手作→追“新”逐“绿”

“三分建、七分养”,公路的高质量现代化发展离不开养护的专业化。在黄山公路近百年发展历程中,公路路面完成了一级级向上跃升,公路养护也在加速从传统粗放向智慧绿色转型。

20世纪30年代的桥(头店)岩(寺)路

全省首条超薄沥青公路S103线潜口至芳村段(原桥岩路)

一直以来,黄山交通公路部门始终注重养护发展和创新。早在泥结碎石路时期,就积累了“雨前扫散沙、雨中查排水、雨后整路肩”和“勤上路、常观察、疏边沟、清塌方、防水毁、重保养”的养护经验,使辖区泥结碎石路的路况逐年上升。针对渣油路和水泥混凝土路的日常养护,又摸索出“四勤”、“三补”等行之有效的方法。进入“沥青时代”后,则引用沥青表面活化剂、天然橡胶等材料,用于提高和改善沥青路面质量,尝试了喷洒软化剂、旧沥青加“再生剂”后加工回用等沥青路面再生方法,有效提升了资源的利用效率,避免了公路废料对环境的污染。

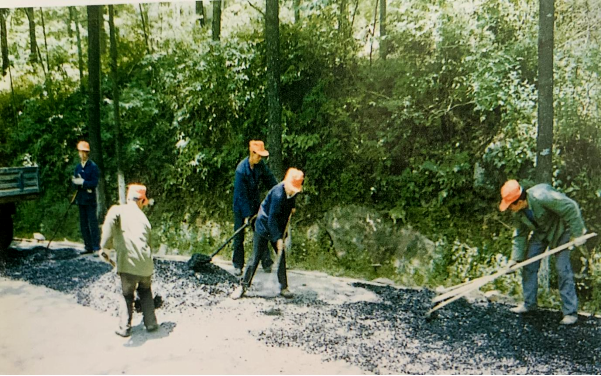

20世纪70年代抢铺渣油路

G233线路面结构性修复基层就地冷再生+泡沫沥青冷再生(双层联铺)工艺

近两年来,黄山交通公路部门更是积极推广应用“四新技术”,有效推动传统管养方式向“新”转型、向“质”升级,全市普通国省干线公路技术状况有效提升,建成了全省首条超薄沥青公路,《泡沫沥青就地冷再生及水泥稳定碎石基层就地冷再生双层联铺、三层联铺技术》应用案例入选省交通运输节能减排技术目录,G330太平湖大桥超龄服役斜拉索性能评价与养护技术实践和S103黄山段加铺超薄罩面养护工程入选第一届“安徽省国省干线公路养护典型示范案例......科技创新及应用正加速成为破解建设养护要素制约、实现可持续发展的重要驱动。

人工清理塌方落石

装载机清理塌方落石

养护现代化有赖于多方面因素,其中,机械化、智能化非常重要。自上个世纪30年代黄山公路起步后,养护工具长期是锹、镐、锄、畚箕、扁担以及独轮车、小板车等手工工具,养护作业处于手挖肩挑、人工劳作阶段。随着社会经济的进步,黄山交通公路部门迎来了一轮接一轮的工具革新,工程汽车、洒水车、铺装车、压路机、装载机、混凝土沥青搅拌机等车辆机械先后用于公路建设养护和抢险作业中。同时,无人机、交通量无人化电子设备、长大桥结构健康监测等智能化设备和系统也在养护管理中有了越来越广泛的运用,推动着黄山公路养护向更加现代化发展。

S103线黄山段

时光不语,已近百年;发展不停,一“路”向前。在黄山,通城达乡的公路如同这个城市的动脉,激活着好山好水好资源,铺就了高质量发展快车道。

图/文:姚群芳、曹集林、余帆、朱长楠、成林(史志资料来自《黄山公路志》)

皖公网安备34100002000108号

皖公网安备34100002000108号